Zugegeben: Das war eine lange Funkstille auf dem Blog. Egal. Was gäbe es für einen besseren Anlass für ein Lebenszeichen als … John Williams!

Irgendwann spürt man die Hände nicht mehr. Grob geschätzt nach zehn Minuten. Ist aber egal, das Konzert ist vorbei, der Maestro ist von der Bühne verschwunden, die Musiker und Musikerinnen ebenfalls, aber das Publikum will es wissen: Der weißhaarige Herr mit dem ruhigen Auftreten und dem milden Lächeln muss doch wieder auf die Bühne zu zwingen sein! Mit Dauerapplaus! Im Stehen! Also klatschen wir alle noch ein bisschen weiter und bringen es locker auf 15 Minuten oder vielleicht sogar mehr. Bis dann tatsächlich jemand auf die Bühne kommt, aber nur um die Notenständer abzuräumen. Das ist wohl ein klares Zeichen: Das Konzert ist vorbei. Der Herr Williams ist schon zum verdienten Nickerchen entschwunden, wie er mit wohlbekannter Geste nach der letzten Zugabe zu verstehen gegeben hat.

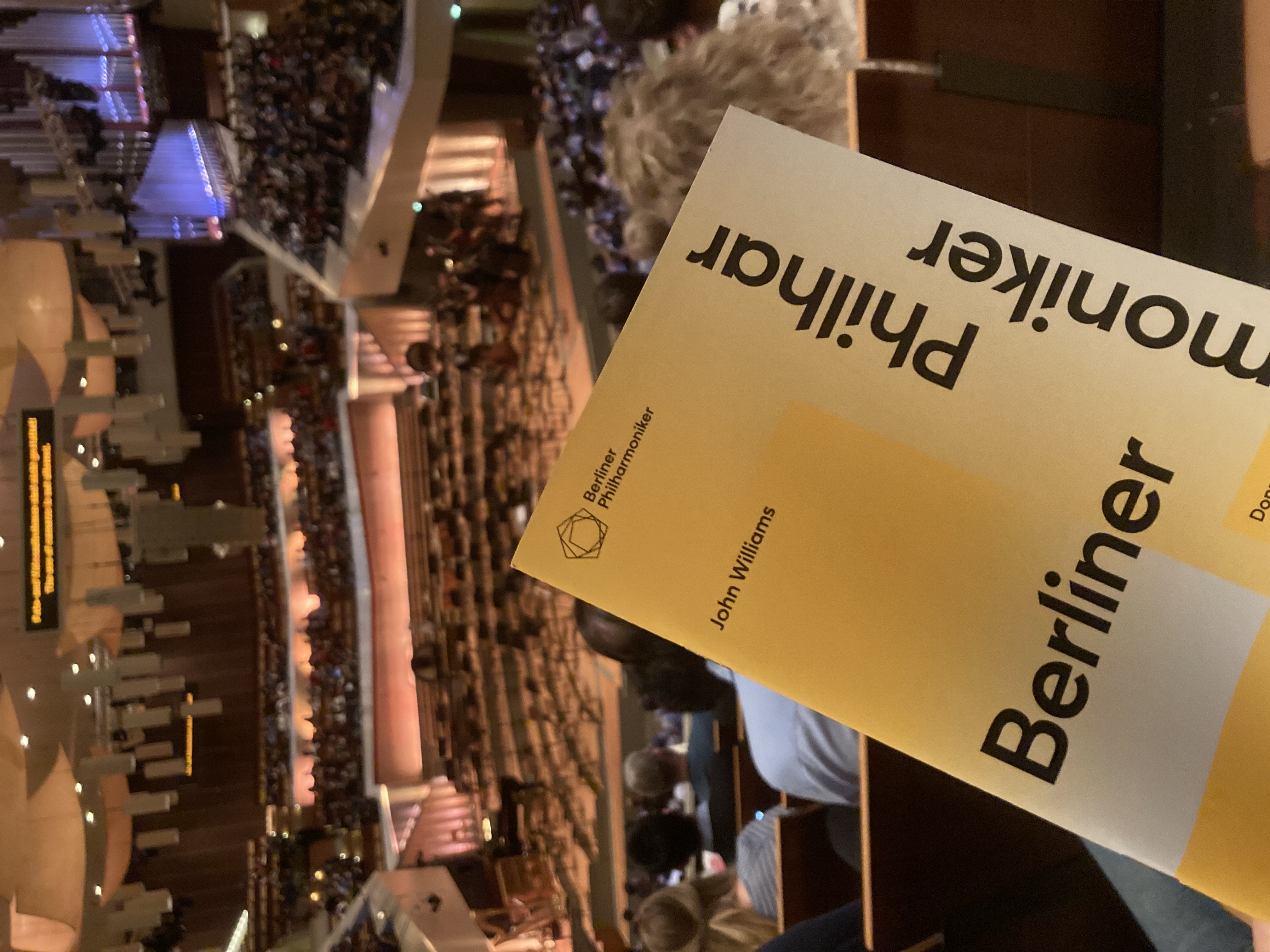

John Towner Williams hat es wieder getan! Der Komponist, nein, die Legende, ist einmal mehr nach Europa gekommen, dieses Mal nach Berlin zu drei Konzerten mit den Berliner Philharmonikern. Und wenn der Herr uns schon so nahekommt, dann ist es für uns doch Ehrensache, dass wir ihm ein Stückchen des Weges entgegenkommen. Womit wir wohl eine besondere Gattung von Musikfans sind. Denn normalerweise halten sich nur 20-jährige Rockstars ihre eigenen Groupies, die bei jedem Konzert dabei sind und in angemessenem Maße ausflippen. Tja, hier haben wir mal zur Abwechslung einen 89-Jährigen, der unzählige Fans hat, die mit seiner Musik aufgewachsen sind und die ihm ewig dafür dankbar sein werden. Und ausflippen. Also sind wir nun im dritten Konzert der Berliner Sause, quasi beim Höhepunkt. Zuvor haben wir den Tag im Schatten des Brandenburger Tors genossen, uns hübsch(er) gemacht und sind mit den Massen in die Philharmonie geströmt.

Souveräner Musiker und gütiger Großvater

Und déjà vu! Für manche Besucher des „Zirkus Karajani“, wie die Philharmonie genannt wird, mag es ein seltenes Erlebnis sein. Für uns wiederholt sich eine Erfahrung aus Wien: John Williams kommt auf die Bühne, und das Publikum steht und applaudiert, bevor der erste Ton überhaupt gespielt ist. Langsamer Schritt, freundliches Lächeln, ebenso freundliches Zeichen ans Publikum, nun bitte ruhig zu sein, dann dreht sich John Williams zum Orchester … Und der erste Ton hat es in sich: Eine Bläserfanfare schallt durch den Konzertsaal. Genauer: Die „Olympic Fanfare and Theme“, die Williams zu den Olympischen Spielen 1984 in seiner Heimatstadt Los Angeles geschrieben hatte. Ein bisschen Glorie, ein bisschen Pathos, schönes Ding. Und mit ganz leichten Wiedererkennungswerten aus dem Stück „Parade of the Slave Children“ aus dem zweiten Indiana Jones-Film, das der Maestro im selben Jahr geschrieben hatte. Beides toll!

John Williams in Person auf dem Platz des Dirigenten … Souveräne Sanftheit beschreibt den Eindruck wohl ganz gut, den man von Williams erhält. Wenn er das Mikrophon in die Hand nimmt und sein Publikum begrüßt, dann bewegt er sich gekonnt im Spannungsfeld zwischen professionellem Musiker und gütigem Großvater – und natürlich Genie. Williams weiß um seine Bedeutung in der Film- genauso wie in der Musikwelt sehr gut. Das hält ihn aber nicht davon ab, etwas Demut zu zeigen. „Ich möchte Ihnen sagen, was für ein Privileg es ist, hier mit Ihnen in dieser Halle zu sein und vor dem vielleicht besten Orchester der Welt zu stehen“, sagt er. Die Berliner Philharmonie bezeichnet er als „Haus der Magie“. Das kommt bekannt vor, denn bereits in Wien sprach er von „Privileg“ und „Magie“. Aber wir drücken mal ein Auge zu, denn jedes Williams-Konzert ist ein magisches Konzert. Jedenfalls für uns Fans.

Älter, aber agiler

Der Vergleich mit Wien 2020 drängt sich einfach auf. Damals der europäische Ersteindruck von der Legende, nun der Abgleich. Was auffällt: Im vergangenen Jahr, noch im Alter von 87, wirkte Williams betagter, sogar etwas gebrechlicher. Nun, knapp anderthalb Jahre später und mit 89 Lenzen, scheint Williams insgesamt kräftiger. Sein Dirigat ist zwar genauso knapp wie immer, aber seine Bewegungen wirken sicherer und irgendwie „voller“. Die Corona-Zeit mag dem Maestro also bekommen haben, wenn man den Zusammenhang herstellen will. Und zwischen den Stücken gibt Williams den erfahrenen Conferencier, erzählt mit Witz und Gefühl und bringt seine Pointen sicher ins Ziel. In Berlin ist er nie zuvor gewesen, erzählt er. Und das mag stimmen, denn im nächsten Satz beschreibt er die Hauptstadt als „unglaublich schön“. Ausgeschlossen, dass er Berlin kennt.

Sorry, liebe Berliner! Vielleicht als Trost: Der Maestro berichtet ganz erstaunt davon, dass er bei seiner Tour durch die Bundeshauptstadt so viele Menschen zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs auf der Straße gesehen hat. Das kennt man in Los Angeles nicht, erzählt er, da fahren alle nur Autos auf den Highways. Ok, verglichen damit wirkt Berlin vielleicht doch ganz nett.

Neben seinen persönlichen Eindrücken vom Berliner Tiergarten, dem sonnigen Herbstwetter und den Menschen in der Stadt liefert Williams auch interessante Anmoderationen zu seinen Stücken. So erklärt er, dass die Suite zum Auswanderer-Epos Far and Away ein „Sweety“ ist, das ganz in der Tradition irischer Comedy- und Abenteuergeschichten steht. Das dort enthaltene „Donnybrook“ beschreibt einen sportlichen Kampf, bei dem niemand ernsthaft verletzt wird, etwa vergleichbar mit den Kämpfen aus den Drei Musketier-Filmen oder bei Indiana Jones. Was die Frage aufwirft, ob der Herr Williams den letztgenannten Film wohl gesehen hat. Was dann folgt, nämlich eben die Musik aus einem fernen Land, ist auch gleich unser Highlight des Konzerts, so beschwingt und fröhlich, so episch und mitreißend wird es dargeboten.

Ein Potpourri guter alter Bekannter

Stichwort Highlights: Es gibt wohl kaum ein Konzert mit der Filmmusik des Herrn Williams, das nicht eigentlich komplett aus Highlights besteht. Immerhin reihen sich weltbekannte Stücke aneinander, die weltbekannte Filme begleitet und nicht selten noch besser gemacht haben. Gute alte Bekannte. Da mögen die Auszüge aus den Close Encounters of the Third Kind mit ihrer berühmten Fünf-Ton-Folge so manchen Zuhörer zu Tränen rühren und da dürften die Stücke aus den Harry Potter-Filmen zum Schmunzeln oder Träumen anregen – oder zu einem nostalgischen Ausflug in die eigene Jugend. Indiana Jones fehlt ebenso wenig wie Superman oder Han Solo nebst diversen anderen Motiven aus Star Wars. Und die bekannte Melodie aus Jurassic Park lässt noch einmal den T-Rex vor dem geistigen Auge vorbeiwandern.

Ein so populäres Œuvre wie das des Herrn Williams ist Fluch und Segen zugleich: Das Programm mag wenig überraschen, weil immer die alten Gassenhauer dabei sind. Aber im Gegenzug würde es enttäuschen, wenn sie es nicht wären. Trotzdem gelingt es Williams, einige frische Akzente ins Programm zu schmuggeln. Etwa das Stück „Nimbus 2000“ über Harry Potters fliegenden Besen, bei dem vor allem die Holzbläser der Philharmoniker gefordert sind – und schließlich gefeiert werden. Oder das ohrwurmige „Scherzo for Motorcycle and Orchestra“ aus dem dritten Indiana Jones, das im Film leider zu sehr von den Soundeffekten übertönt wird, wie John Williams kritisch anmerkt. Oder die „Adventures of Han“ aus dem – Achtung, Wortwitz! – Solo-Film des Weltraumschmugglers. Und letztlich als besonders emotionaler Tupfer die Elegy für Violoncello und Orchester, das Cellist Bruno Delepelaire ausreichend Raum für sein Können gibt.

Mehr Schmiss, mehr Tempo!

Apropos Können: John Williams dirigierte und dirigiert – unabhängig davon, welche persönliche Wertung er selbst hegen mag – mit den Wiener und den Berliner Philharmonikern zwei der besten Orchester der Welt. Keine Frage. Im direkten Vergleich und auch im Abgleich mit den Originaleinspielungen fällt jedoch auf, dass die Wiener damals etwas gemächlicher und getragener an die Aufgabe herangegangen waren. Krasser Kontrast nun in Berlin: Die Musiker schreiten mit deutlich mehr Schmiss zur Sache. Sie lassen es scheppern und krachen und legen zuweilen ein ziemliches Tempo vor. Soll konkret heißen: Niemand im Saal dürfte das Thema aus Jurassic Park jemals schneller gespielt erlebt haben als an diesem Abend in Berlin. Zu schnell? Das ist vielleicht Geschmackssache, aber die Philharmoniker sind ein so geschlossener Klangkörper, dass der Gesamteindruck stimmt. Und apropos Klang: Was die Akustik angeht, da hatten vergangenes Jahr die Wiener in ihrem Goldenen Saal im Haus der Musikfreunde eindeutig die Nase vorn.

Die Berliner Philharmoniker profitieren bei ihrem – um mal einen abgegriffenen Begriff aus Konzertbesprechungen in der Lokalpresse zu benutzen – „schwungvollen Programm“ allerdings auch von dem Umstand, dass es zu einem guten Teil aus Fanfaren und Märschen besteht. Klar, die filmischen Vorlagen rund um abenteuerlustige Archäologen, Dinosaurier-Angriffe und Sternenkriege bieten schließlich wenig Anlass für stille Töne. Aber so ergibt es sich, dass nicht nur die schlichte Präsenz des Maestros, sondern die mitreißenden Melodien das Publikum nach jedem Stück von den Plätzen holen. Es gibt wohl kein Stück an diesem Abend, das nicht mit stehenden Ovationen belohnt wird – was nach Ausklingen des ausnahmsweise ruhigen „Marion’s Theme“ auch dem Meister sichtlich etwas zu viel wird. Selbst schuld, hätte er nicht so gute Musik schreiben müssen!

Beinahe wie Meditation

Zwei Zugaben setzt es noch für das Publikum, wieder zwei gute alte Bekannte: einmal das „Flying“-Thema aus E. T. und einmal den Imperialen Marsch, Darth Vaders Thema aus Das Imperium schlägt zurück, das sich so langsam zum traditionellen Rausschmeißer bei Williams-Konzerten mausert. Dann noch 15 Minuten Dauerklatschen, und es ist mal wieder vorbei. Das ist vielleicht auch eine Beobachtung nach drei Williams-Konzerten in London 2018, in Wien 2020 und nun in Berlin 2021: Es ist unglaublich, wie kurzweilig sie doch sind, wie schnell vorbei. Man mag meinen, dass man Musikstücke vielleicht ein bisschen langweilig findet, die man schon Hunderte Male gehört hat. Doch es gleicht vielleicht auch einer gepflegten Meditation: Kaum dass die ersten Klänge eines Stücks durch den Saal hallen, tragen sie die Zuhörer mit, und schon sind sie wieder vorbei.

Was bleibt nun vom Konzert in Berlin? Ganz klar wieder ein bunter Strauß an wunderbaren Eindrücken und Erinnerungen. Aber die lästerliche Frage sei erlaubt: Stellt sich vielleicht schon so ein bisschen Routine ein, was die Besuche des Meisters angeht? Naja, sagen wir es mal so: Als es vor mehr als drei Jahren hieß, Williams werde nach jahrzehntelanger Abstinenz erstmals wieder nach Europa, nämlich nach London kommen, da hatte das schon einen besonderen Zauber. Zumal die Royal Albert Hall ebenfalls einen besonderen Zauber hat (wenn auch keine gute Akustik). Nun hat Williams bereits angekündigt, dass er im nächsten Juni in der Mailänder Scala dirigieren wird. Und ein Konzert in Frankreich steht auch im Raum.

Ehrensache, dass wir uns auch dort wieder um Urlaub und Karten bemühen werden. Aber es wirkt ein bisschen so, als arbeite Williams in seinem gesegneten Alter noch eine recht exklusive Bucket List ab. Dass er das kann, unterstreicht nur seinen Status.

Williams sehen und …

Was noch bleibt? Da sei eine ganz persönliche Anmerkung verziehen: Es nervt! Jawohl, es nervt! Nein, nicht die Konzerte selbst. Aber jedes Williams-Konzert hatte für mich – also für mich persönlich – ein übles Nachspiel. Sprich: Ich wurde nach jedem Konzert zuverlässig krank, und zwar mehr als sonst. Nach der Oktober-Reise nach London hatte es mich komplett aus der Kurve getragen, wir erinnern uns. Nach dem Januar-Besuch in Wien, wo es übrigens – Pardon! – schweinekalt war, fieberte ich durch die Woche, und zwar so, dass ich zeitweise dachte, ich hätte mir im Alpenländle eine der ersten Corona-Infektionen eingefangen (nicht verharmlosend gemeint, in den frühen Pandemie-Tagen dachte man so was). Hatte ich natürlich nicht. Und nun, nach diesen Oktobertagen in Berlin? Naja, es hat einen Grund, warum ich diesen Artikel mit reichlich Verspätung veröffentliche. Vielleicht sollte ich doch nicht nach Mailand, rein aus Selbstschutz …