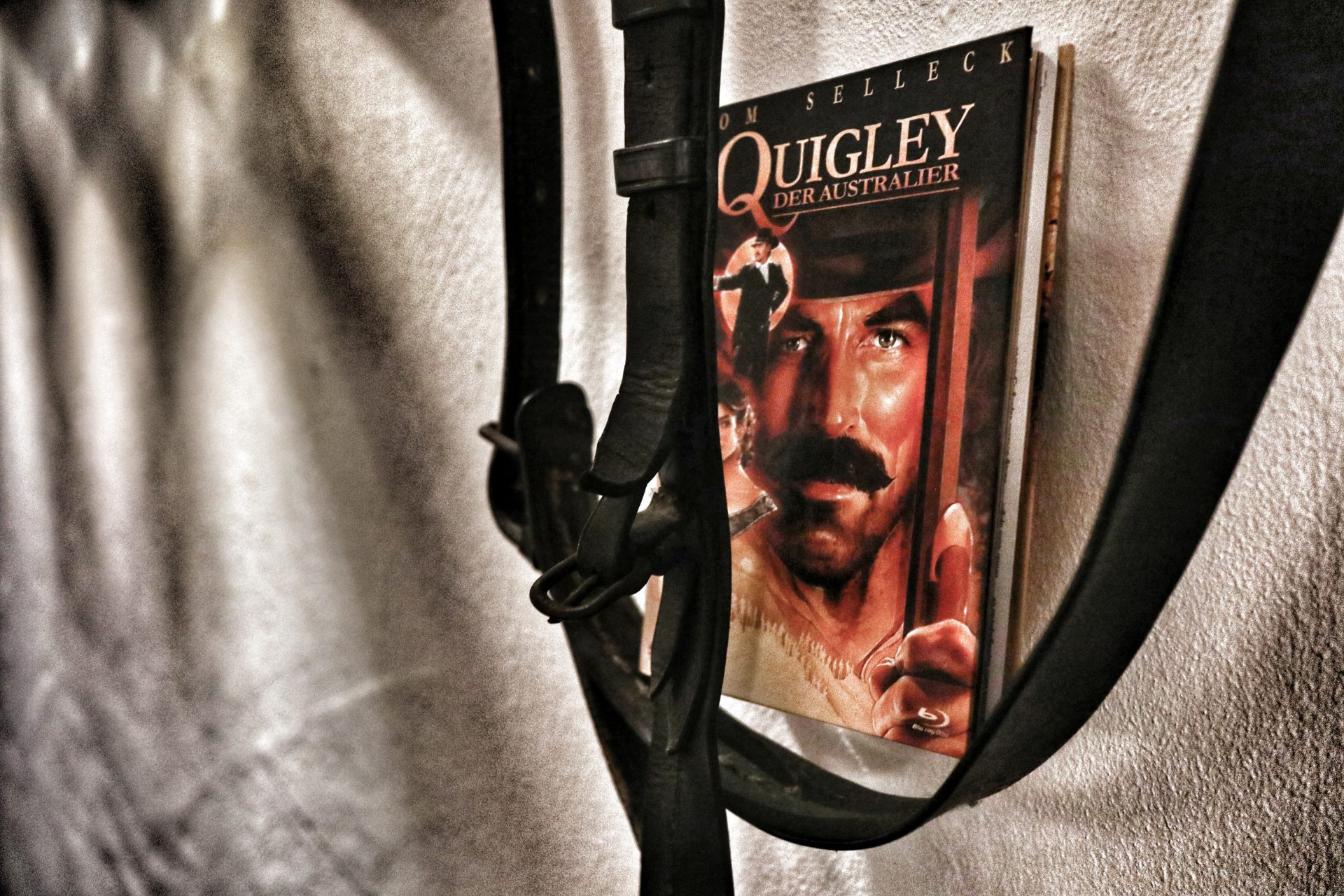

Es gab mal eine „Aussie-Welle“ in Hollywood. Die brachte diverse Kultfilme von Down Under hervor, zum Beispiel Crocodile Dundee, Einstein Junior oder eben Quigley, der Australier. Warum der so besonders ist…

Sieht aus wie ein Western, funktioniert wie ein Western, klingt sogar wie ein Western – ist aber kein Western. Was ist das? Einfache Antwort: Quigley. Der Australier, also down under. Held Matthew Quigley ist eigentlich der Archetyp des Westernhelden: Er beschützt alte Leute vor grobschlächtigen Rüpeln, er rettet hilflose Frauen vor lüsternen Unholden, er legt sich mit großkotzigen Großgrundbesitzern an, er hat immer ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Und so unfehlbar selbstbewusst er sich für die gerechte Sache einsetzt, so sympathisch unbeholfen wirkt er im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht. Könnte also im Wilden Westen spielen. Nur dass hier ein paar Känguruhs durch die Gegend hoppeln und ein paar Aborigines gerettet werden müssen.

Womit wir auch gleich beim Thema wären. Quigley ist zunächst mal eines, nämlich ein leichtfüßiger Gute-Laune-Western mit einer so simplen wie gut funktionierenden Story, in dem sich ein reitender Strahlemann gegen einen schmierigen Rancher wendet und den bösen Burschen das Fürchten beibringt. Da macht der Film unheimlich Spaß und ist eine kurzweilige Freude zu schauen. Quigley ist aber noch ein bisschen mehr. Denn so verschmitzt-augenzwinkernd die Grundstimmung des Films auch sein mag, in einem Punkt versteht er keinen Spaß. Nämlich wenn er auf die Ungerechtigkeiten kommt, die den australischen Eingeborenen von den Weißen zugefügt werden. Da geizt Quigley nicht mit drastischen Bildern, zum Beispiel von einem Massaker an einigen Aborigines, darunter Frauen und Kinder.

Ehrbares Ansinnen, aber…

Das Outback-Abenteuer von Regisseur Simon Wincer kam im Jahr 1990 in die Kinos und war damit quasi der australische Gegenentwurf zu Kevin Costners Indianer-Saga Der mit dem Wolf tanzt. So wie Costner das begangene Unrecht an den amerikanischen Ureinwohnern vorführt, so widmet sich Quigley eben den Grausamkeiten an den Aborigines. Das ehrt den Film, zweifellos. Doch im direkten Vergleich und aus heutiger nüchterner Betrachtung lässt sich auch feststellen, dass sich Quigley dabei einige Schwächen erlaubt. Denn während Costner auf drei (vier) Stunden Laufzeit in das Dorfleben eines Sioux-Stamms eintaucht und selbst zum Indianer wird, bleiben die Aborigines bei Quigley nur exotische Staffage. Es gibt eine kurze Sequenz mit einigen Impressionen vom Leben im Stamm, die dem Zuschauer sagt: Das sind nette und hilfsbereite und naturverbundene Leute. Doch die mögen ja nett sein, sie bleiben einem fremd.

Epischer Schluss und eine Frage

Hinzu kommt, dass die Aborigines als reine Opfer inszeniert werden. Zwar mit großem Respekt vor Land und Natur, aber auch irgendwie hilflos, so dass erst der weiße Mann aus dem Westen kommen muss. Was im Finale zu einer schrägen Pointe führt. Da steht Held Quigley nämlich ausgeliefert einem Trupp britischer Soldaten gegenüber – bis plötzlich eine schiere Übermacht an Aborigines auftaucht, schmückend die Landschaft säumt und so die Briten dazu bringt, ihr Vorhaben doch noch mal zu überdenken. Da stellt sich automatisch die Frage: Wenn es so viele Ureinwohner gibt, die es sogar mit dem Militär aufnehmen können, wieso haben die sich so lange von einem wildgewordenen Rancher schikanieren lassen?

Doch genug der Erbsenzählerei. Was man Quigley hoch anrechnen muss: Er bringt seine beiden Ebenen – die fluffig-leichte wie die ernste – scheinbar spielerisch zusammen. Und auch wenn er nicht so tiefgründig wie der Costner-Western sein mag, dafür erzählt er eine klassische Abenteuergeschichte, die ihre Zuschauer gekonnt durch diverse dramaturgische und emotionale Stadien führt. Etwa wenn es innerhalb der ersten fünf Minuten bereits die erste Schlägerei setzt. Oder wenn Alan Rickman den Bösewicht in seinem dritten Kinofilm so herrlich schmierig gibt, wie eben nur Alan Rickman das kann. Und wenn die wunderhübsche Laura San Giacomo von ihrer tragischen Vergangenheit erzählt und damit nicht nur das Herz ihres Beschützers erweicht.

Kultiges Abenteuer mit kultiger Musik

Auch die übrigen Faktoren funktionieren ganz einfach: Regisseur Simon Wincer inszeniert mit gewohnt leichter Hand. Hauptdarsteller Tom Selleck transferiert sein Goldjungen-Image aus Magnum spielerisch ins australische Setting. Und Komponist Basil Poledouris veredelt das Geschehen mit einem launigen Score, der die Stimmung auf den Punkt bringt – auch wenn seine Musik zur Western-Miniserie Lonesome Dove aus dem Vorjahr verblüffend ähnlich klingt. So genießt Quigley, der Australier heute, also nach knapp 30 Jahren nicht umsonst seinen verdienten Kult-Status. Dass sich der Film dabei nicht zuletzt wegen Quigleys Sharp-Gewehr bei Waffen-Narren besonderer Beliebtheit erfreut und dass Selleck persönlich der Waffenlobby NRA recht wohlgesonnen ist, davon lassen wir uns die Filmillusion ausnahmsweise mal nicht schmälern.

Quigley-Regisseur Simon Wincer hat seine Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen, auch wenn er nie als der große Regie-Star gehandelt wurde. Der Australier hat stets Filme mit einem eigenen Dreh abgeliefert, ob das Sci-Fi-Abenteuer D.A.R.Y.L. oder das Biker-Epos Harley Davidson and the Marlboro Man. Zwei Mal hat er mit Komiker Paul Hogan zusammengearbeitet, nämlich bei Lightning Jack und beim dritten Crocodile Dundee. Ein besonderes historisches Kapitel seiner Heimat aus dem Ersten Weltkrieg, nämlich die Rolle der australischen Kavallerie in Palästina 1917, hat er mit The Lighthorsemen auf die Leinwand gebracht. Übrigens durfte er die wesentliche Handlung sowie ganze Szenen daraus in einer Doppelfolge der Young Indiana Jones-Serie wiederverwenden, in der nebenbei Catherine Zeta-Jones und Daniel Craig einen frühen Auftritt hatten. Auch bei der Spielberg-Serie Into the West war er dabei. Seinen größten Erfolg verzeichnete Wincer mit dem Wal-Drama Free Willy.

In Kürze: Fluffig-beschwingter Gute-Laune-Western mit ernstem Ansinnen. Simon Wincer inszeniert seine Abenteuer-Geschichte mit leichter Hand und bringt dabei das Kunststück fertig, ein düsteres Kapitel aus der Geschichte seiner australischen Heimat zu beleuchten. Das alles geht leider nicht sonderlich in die Tiefe, dafür spielt der Film gekonnt auf der emotionalen Klaviatur seiner Zuschauer. Nicht umsonst Kult.

Bewertung: 8 / 10